Подмети меня с мостовой

Спойлер: тут есть фото настоящей живой капибары!

Я долго крутила варианты, как рассказать о своих любимых местах, чтобы это не превратилось в многотомное издание. Поэтому выбрала только одну поездку, прошлогоднюю. Хотя была на Урале уже несколько раз, и некоторые места повторялись, потому что мимо них невозможно проехать, даже если уже там был.

Итак, дано: двухнедельный отпуск, два человека, одна машина, набитая разным дорожным барахлом, в том числе палаткой, и жажда посмотреть как можно больше красоты. Первым пунктом, где мы остановились на несколько дней, стал Белорецк.

На Урале можно сделать грандиозные фото. И не только природы, но и промышленной эстетики. Действующие и развалившиеся заводы, плотины - рай для любителей приложить глаз к объективу. Этот раз правда только к телефону: фотоаппарат решили не тащить.

Урал не для неженок. Чтобы погулять и посмотреть некоторые красоты, приходится жертвовать чистыми ботинками ) Маршрут с красивым названием (и отвратительными условиями для перемещения).

Но кого это останавливало, когда прямо под ногами столько красоты!

Перемещаемся дальше в окрестности посёлка Слюдорудник. Для меня это самое намазанное мёдом место, где самые красивые горы, самый восхитительный воздух, эталонный лес и достопримечательности, расставленные на каждом шагу.

В самом Слюдоруднике когда-то добывали слюду. Если погулять там вечером с фонариком, то под ногами рассыпаются брызги светящихся искр от слюдяных крошечек. Это как новый год, только лучше, потому что на новый год холодно, а там тепло и всё так же красиво светится.

Госстандартная для нас прогулка (уже третий раз) на горы Сугомак-1, Сугомак-2 и Егозу.

В Слюдоруднике в какие-то даты августа бывает ярмарка, на которую съезжается народ отовсюду, и нам повезло на неё попасть (с одной стороны, потому что с другой стороны было то, что мы с трудом сняли жильё). Купить можно всё что угодно. Я купила дореволюционную гирю в подарок своему тренеру по жиму лёжа, он железо любит :-) И вторую поменьше для себя. Я тоже люблю железо ))

Движемся дальше и живём несколько дней в Екатеринбурге, чтобы ненадолго ощутить запах цивилизации. Этот город моментально попал прямо в сердечко. Так же как Питер, когда я там впервые побывала. Не буду рассказывать про музеи, театры, классические и джазовые концерты, которые там удалось посетить, иначе - про многотомник я уже говорила )) Но капибару-то как я пропущу, которая живёт в зоопарке ЕКБ? Очень милый малышочек! Ему на тот момент было 6 месяцев и он приехал совсем недавно из Питера, где родился.

И в завершение отпуска ещё немного природы. Парк Оленьи Ручьи встретил нас не самой дружелюбной погодой и оползнями на большинстве трас. Поэтому сделали только небольшой кружочек, рискуя растянуться на скользких мокрых камнях, и уехали с мечтой попасть туда однажды снова.

И конечно подсолнухи на обратной дороге, куда без них?

Конечно, большая часть осталась за рамками этого поста. Как остались и другие поездки - с посещением Таганая, с восхождением на Иремель, путешествием в Капову пещеру и чёрт только знает куда ещё. С фотоаппаратом и поэтому намного более красивыми фотографиями, которые я когда-нибудь расчехлю - они лежат на старом компе, и это целая история на него залезть и скопировать на этот )

Кто сказал, что отдых это море и пляж?

Не дождалась коточетверга. Вчера на учёбе рисовали кота, у меня получился вот такой. Тут всё по-честному акварельно - белые блики, усы и щётки в ушах зарезервированы специальной жидкостью, а не нарисованы белым поверх краски.

Ну и если кому-то интересно: как это рисовалось

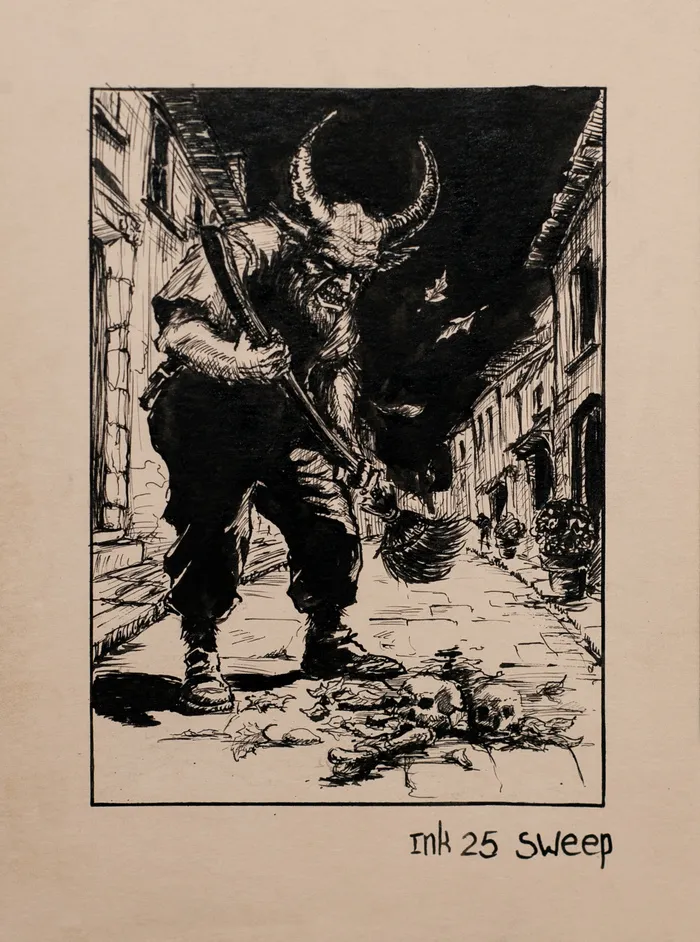

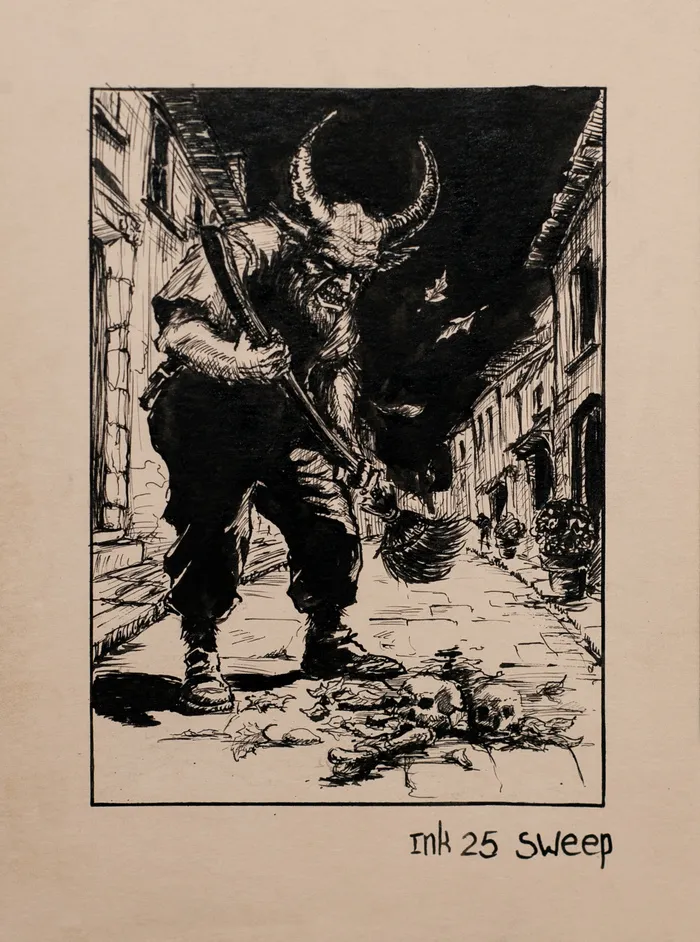

Изначально это монстр из одной из моих книг. Я их описал целую плеяду, некоторых решил визуализировать. Сделал грубый набросок, попросил нейросеть "сделать красиво", а потом использовал её результат как референс.

Пойду дальше учиться пейзажи рисовать...

P.S. Попытался записаться на курс по пейзажу, если получу результат, приду сюда делиться опытом.

Как думаете, имеет ли смысл сделать полноценный обучающий курс по цифровому рисунку?

Компьютерное пиратство - это устойчивое выражение, известное практически каждому человеку, более-менее знакомому с современными реалиями жизни. Если верить Википедии, термин “пиратство” относительно авторского права начал применяться еще в 17 веке в Британии, но нас интересуют совсем другие времена и другие места. Если для западного мира контрафактное программное обеспечение стало скорее побочным явлением - также в достаточной мере распространенным, но все же скорее идущим параллельно основному, то в России из него по сути выросла вся индустрия компьютерных игр. В этом материале я постараюсь вкратце объяснить историю этого явления и подискутировать на некоторые связанные с ним темы. Думаю, это будет интересно для вас, особенно с учетом того, что некогда моя профессиональная деятельность имела прямое отношение к борьбе с пиратством.

Сначала немного совсем уж дремучей истории. Если говорить о первых плодах повсеместного пиратства в нашей необъятной, то в первую очередь, пожалуй, надо отметить игровые приставки. Именно так, олдфаги вспомнят, когда-то в СНГ называли консоли - в том понимании, что эти устройства приставлялись к телевизорам. В первую очередь, думаю, многие помнят такую занятную вещь, как Денди. Мало того, что она сама по себе нелицензионной копией Nintendo Entertainment System, так и игры для нее по сути штамповались совершенно нелегально. Немного сухих данных: появлению Dendy мы обязаны идеям предпринимателя Виктора Савюка. Его идея создания собственного бренда на базе уже существующей платформы воплотилась в жизнь в 1992 году благодаря возможностям российской компании Steepler - изначально дистрибьютора программного обеспечения. Ребята открыли офис на Тайване, закупили китайское оборудование и принялись штамповать приставки и картриджи к ним. Хотя копия не была полностью идентичной, по сути она обеспечивала достаточную совместимость с оригинальной продукцией, а поэтому с портами игр проблем не возникло.

Такая продукция очень быстро заинтересовала общественность, ведь приставка стоила порядка 94 долларов по ценам 1992 года, в то время как иностранные аналоги были дороже как минимум в полтора раза, а персональный компьютер и вовсе обошелся бы потребителю в пару тысяч. В общем, схема прокатила: масштабное открытие офисов по всей стране, запуск журналов и даже телепередач, ежемесячные продажи почти в сотню тысяч приставок уже спустя два года. Как сейчас помню: некоторые ребята гордились оригинальными картриджами, привезенными родителями, но большинство все же располагало только “брендированными” версиями для Dendy или совсем уж китайской палёнкой, которых тоже хватало за глаза. Да, конечно же, были сопутствующие проблемы: первая партия Dendy вышла с нераспространенным в России видеостандартом PAL-I, а многие игры работали неправильно: неубиваемые боссы, отваливающееся управление у второго игрока, ну и, конечно же, классика жанра: несоответствие названия содержанию или вовсе попытка выдать содержимое игры за совсем другое. Это была суровая реальность российского рынка, о которой мы еще поговорим в рамках компьютерных игр в целом - для нас важно другое: картриджи вполне себе незаконно копировались и распространялись, причем не только у нас в России - нелегальные копии приносили проблемы и на родине приставок - в США и Японии. И это при том, что такие носители информации требовали специализированного оборудования для записи, которое было далеко не у каждого.

Чуть позже Steepler договорится с Nintendo на легальный импорт оригинальных приставок, на рынке появится более прогрессивная Sega Mega Drive, 16 бит которой выгодно отличались от Денди, начнут появляться первые тематические журналы и даже выйдет телевизионная передача с Супоневым, однако эпоха картриджей в итоге закончится также молниеносно, как и началась. Лично я сейчас даже не представляю, куда в итоге делась моя старая Денди, в которую мы с двоюродной сестрой рубились на чёрно-белом телевизоре у бабушки.

То ли дело ПК. В начале 80-ых годов прошлого века появились так называемые IBM-совместимые персональные компьютеры. Они не были первыми ПК в принципе, но именно это поколение с открытой архитектурой дало мощный толчок авторам для создания программного обеспечения. Написать свою игру или программу мог каждый - для этого не была нужна лицензия производителя компьютера, не требовалось закупать оборудование, кроме, собственно, самого компьютера и, конечно же, получившийся продукт можно было совершенно спокойно записать на дискету, тем более что средств защиты тогда как таковых не существовало. Ну а где возможность свободно копировать, там и те, кто захочет получить нужную игру или программу без лишних затрат. Дискеты гонялись между гиками тех времён, рабочие компьютеры использовались для запуска легендарных Wolfenstein 3D, DOOM, Warcraft, Golden Axe. Более продвинутые играли в Sim City, F-16 и Panzer General. Честно сказать, я вообще плохо представляю, как в такой экосистеме вообще можно было продавать игры и программы, но издатели тех лет умудрялись это делать. Возможно, дело в том, что обладателя с нужной тебе копии еще надо было найти - интернета в привычном нам понимании тогда не было, а дискета с лицензионной копией - вот она, в магазине.

С приходом дисков ситуация поменялась не сильно - хотя пишущие дисководы стоили дороже, суть процесса осталась той же, разве что передаваемые объёмы увеличились, а заветный диск с "той самой игрой" получал статус важного имущества. Тем не менее, индустрия разработчиков крепла, начали появляться крупные компании, поставившие игродел на поток, да и софтверные гиганты не отставали. Оперируя большими деньгами, гораздо проще регулировать рынок: ты просто нанимаешь юристов и спускаешь их на нечестных конкурентов. Пресловутая патентная система США, являющаяся для многих притчей во языцех, начала сталкиваться с программным обеспечением еще в 70-ых годах прошлого века. И хотя в итоге регистрации подвергается далеко не каждый продукт, а только имеющий достаточное техническое обоснование, сама по себе идея ограничивать другие компании в возможности делать аналогичное ПО до сих пор будоражит многие компании. В ЕС, кстати говоря, в итоге пришли примерно к такому же решению.

Да и без патентов (которые все-таки немного про другое) есть где развернутся. Например, уже в двухтысячные годы в ряде европейских стран провайдерам была навязана обязанность мониторить трафик на предмет обращения к пиратским сайтам, а затем передавать результаты в уполномоченные организации или самим принимать решения. Например, во франции некоторое время действовал так называемый «закон трех ударов», он же HADOPI, предусматривающий сначала предупреждение, а затем штрафы и временное отключение услуг связи. Его, кстати, в итоге отменили как слишком мягкий. Немцам и вовсе при обнаружении одного лишь факта скачивания нелицензионного продукта грозит штраф в несколько сотен евро. В США, как обычно, пошли еще дальше и вовсе обошлись без каких-либо законов: просто несколько операторов объединилось и создало Copyright Alert System - еще еще назвали «программой шести предупреждений», предусматривающую в качестве мер наказания понижение скорости доступа к интернету и принудительное перенаправление с определенных страниц. Программа, правда, в итоге была закрыта спустя несколько лет. Нельзя сказать, что все эти меры напрочь убили любителей халявы и истребили честных флибустьеров как класс - те же "порядочные" немцы даже свою партию пиратства создали, уж так хочется вкушать запретные плоды, да и западный рынок, в отличие от отечественного, уж очень быстро ушел в сторону онлайна.

Так обстояли и во многом до сих пор обстоят дела на так называемом западе. Ну а в следующей части мы посмотрим как же рынок компьютерных игр развивался в РФ.

Флегматичный Мальчик-с-пальчик, профессия проктолог-спелеолог 😈

бвахаха )